学长学姐说专业!走进汉语言文学专业

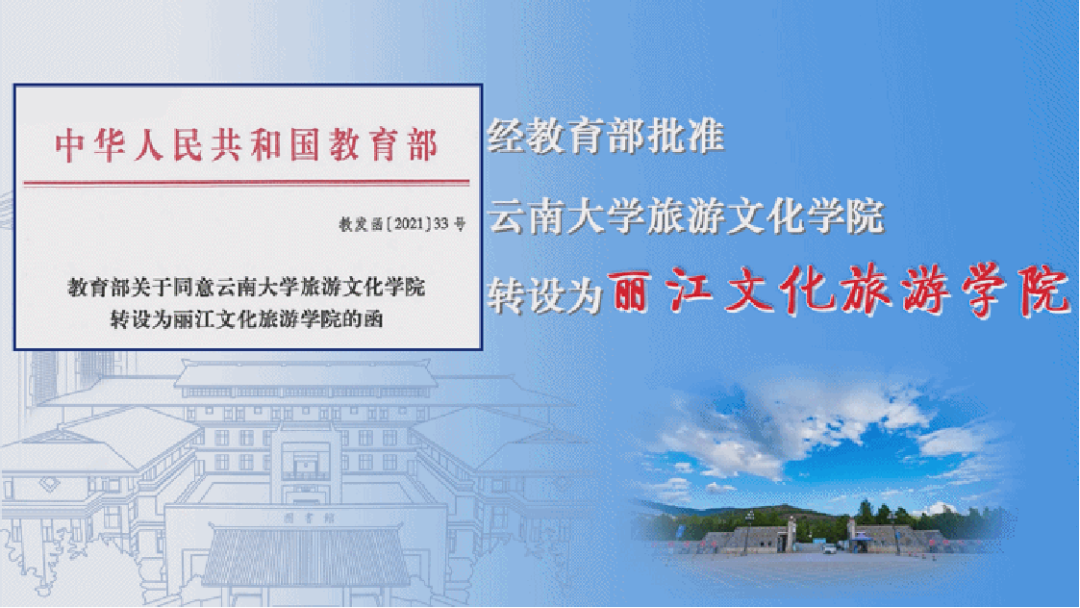

来源:丽江文化旅游学院招生办

发布时间:2025.06.17

浏览量:

安康宋景丹

与汉语言文学专业的际遇:

以文为翼,

从汉语言文学到法院文秘的进阶

个人简介

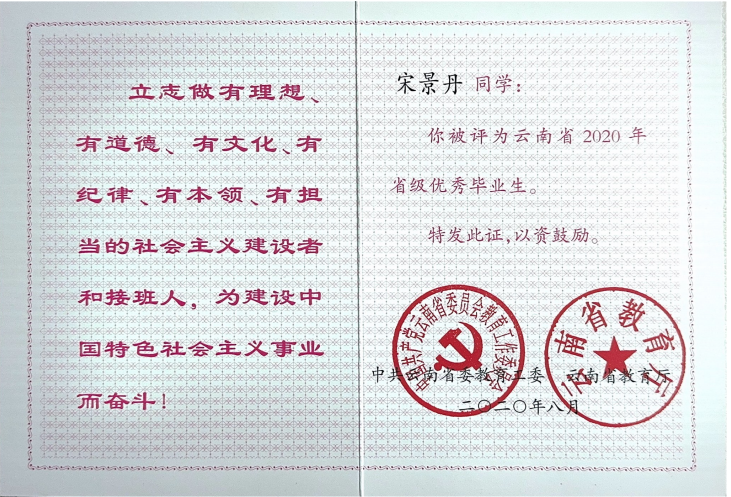

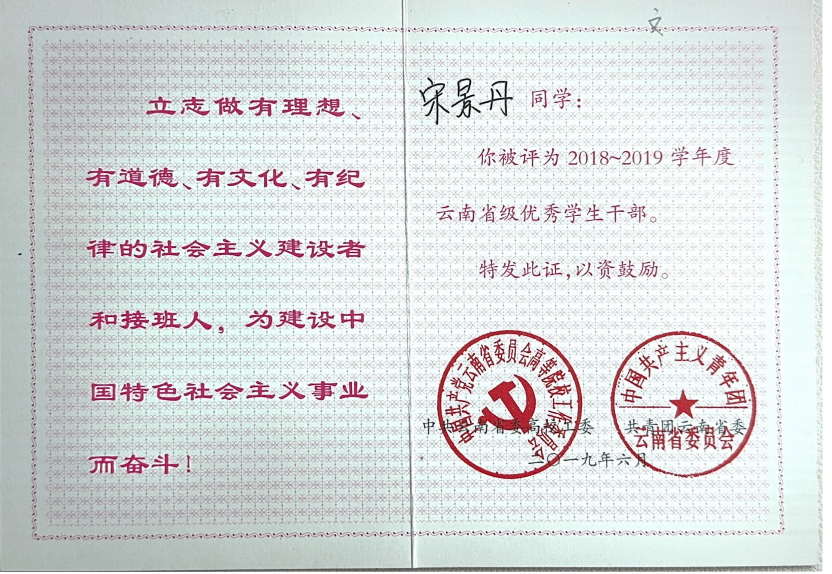

个人简介:宋景丹,女,中共党员,云南大学旅游文化学院文学院汉语言文学专业2020届毕业生,综合成绩排名班级前十。在校期间担任团总支副书记、团支部宣传委员,2022年9月通过陕西省公务员招考进入陕西省安康市镇坪县人民法院工作,担任文秘一职。

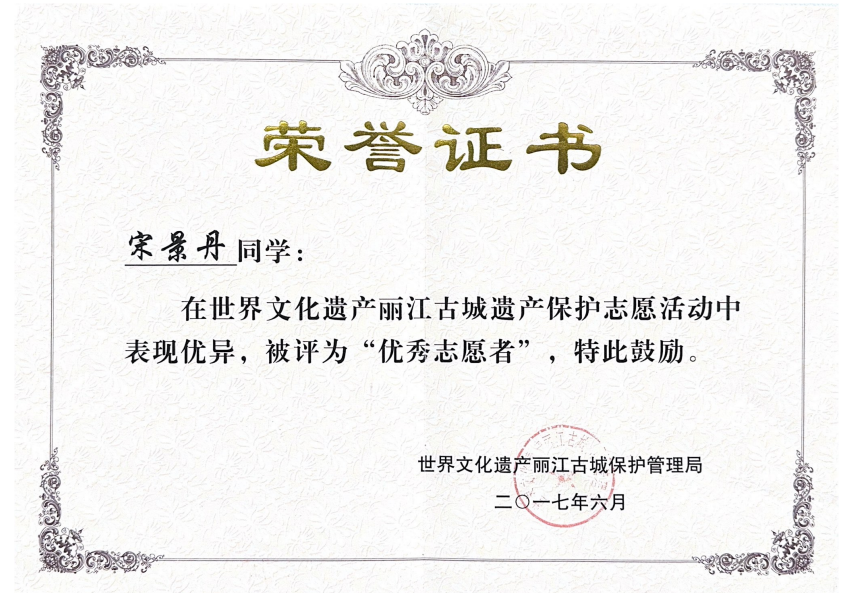

获奖情况:

云南省“优秀毕业生、优秀学生干部、励志奖学金”、校级“三好学生、优秀共青团干部、优秀工作者”等荣誉,组团参加的第五届互联网+大学生创新创业大赛获省级银奖。

梦想启航:

邂逅汉语言文学

初入学校时,我总认为汉语言文学是与“文”字挂钩的一个专业,能写就是王道。后来经过课程的系统学习,我发现此专业绝非能写就行,而是秉承着“琴棋书画”样样精通的理念,用“固本强基,突出应用”的培养模式,将“能说会写”作为核心竞争力,既注重夯实学生的文学理论功底,又通过演讲、写作、朗诵等实践课程强化表达能力,培养“高素质应用型人才”。 每门课程都配有专职教师,既有省级教学名师引领,又有中青年教学骨干支撑,为教学和人才培养提供了有力保障。每位老师教学方式不一,既有经典文本角色扮演的沉浸式情景教学,又有翻转课堂、辩论赛的互动式课堂设计,还有短视频与文学ip创作的技术赋能趣味教学,这些“玩中学、游中悟、做中思”的创新模式,总是会激发我们学习的兴趣,不断培养对文学的热爱和创作力。

初心如炬:

浸润汉语言文学

在校期间,我接触了很多课程,也取得了很多收获。理论课程让我成为“有根有翼”的现代人。古代汉语带我探索了千年文字密码、经典文献宝库;现代汉语带我了解了鲜活的语言现实、实用的沟通工具;中国文化通论带我触摸了文明的时空坐标、文化的立体拼图;现代汉语语音带我聆听了音律的情感魔法、方言的声音化石;语言学概论带我解析了语言的底层逻辑、应用的现实场景;古代文学带我穿越了诗词的千年情韵、小说的纸上乾坤;现代文学带我见证了觉醒的呐喊与彷徨、时代的苦难与抗争;当代文学带我凝视了历史的创伤与反思、都市的喧嚣与孤独;外国文学带我周游了文艺复兴的人性光芒、现实主义的社会切片;文学概论带我思辨了文本的多重面孔、批评的价值尺度;美学原理带我感悟了审美的多元形态、艺术的符号密码,这些理论课程的设置,让我向下扎根建立了对中华文明的认知自信、向上生长用专业能力和人文情怀应对复杂现实,不断成为了“有根有翼”的现代人。实践教学课程让我成为“知行合一”的行动者。在普通话训练中,我学到了如何精准控制发音器官、用声音建立自信;在公文写作训练中,我学到了格式即规范、逻辑是隐形骨架;在秘书学工作实践中,我学到了细节决定运转效率、沟通是门平衡艺术;在摄影与摄像训练中,我学到了光影是画面的灵魂、镜头语言会讲故事,这是实践课程的设置,让我收获了从“知识输入”到“价值输出”的全链条成长,让我明白了知识的价值不在于“知道什么”,而在于“能解决什么”。专业实训让我成为“精技强能”的实干家。文学鉴赏与应用写作实训,让我在字里行间洞见人性幽微,以笔探知世界;书法实训,让我在横竖撇捺间沉淀心性,以墨窥见美学真谛;朗诵与演讲实训,让我在声线起伏中释放情感张力,以声音传递力量;毕业论文与专业实习,让我在文献深耕中搭建学术骨架,以学锻造成器,这些专业实训,使我实现了知识积累、技能提升与个人成长的多维突破,为未来发展奠定了坚实基础。

未来可追:

奔赴汉语言文学

弹指挥间,我已毕业五年,五年间,我凭借着学到的知识,在教育行业、公共管理与服务行业发光发热。初入县教体局实习时,我努力回想着课堂中学过的秘书学以及公文写作,在培训机构任教时,对专业知识的熟悉让我对教材的把握游刃有余,后考入县人民法院办公室担任文秘一职时,文秘工作的纸页也就此展开新的篇章,那些曾在大学课堂上闪烁的知识星群,此刻正化作笔尖的星光,悄然落进未来的文稿里。办公室作为法院系统内的综合行政职能部门,承担着审判辅助、政务管理和综合协调等工作,是法院正常运转的“中枢枢纽”,而文秘一职也至关重要,不论是布置会场、汇报工作,还是撰写工作报告、领导讲话稿,这些看似偏向行政事务的工作,实则都深深植根于汉语言文学的底层能力——语言的精准运用、逻辑的清晰构建、文化素养的隐性支撑。在工作中,我充分运用汉语言文学专业知识,用通俗语言解读法规,让抽象政策变得“可感知”,用逻辑框架梳理工作流程,让复杂事物变得“有条理”,在公文或沟通中体现人文关怀,让例行公事变得“有温度”。我认为,汉语言文学不再是书架上的典籍,而是流动在工作血脉中的文化基因,而这种“让专业隐形却无处不在”的职业状态,恰是对“无用之用,方为大用”的最佳诠释。

学弟学妹们,丽江的云很淡,文学的路很长。愿你们在这片充满诗意的土地上,既能捧起书本,做追光的“理想主义者”;也能迈开脚步,做扎根的“现实主义者”。当有一天,你发现自己能用文字化解一次旅游纠纷,能用文化视角解读一段古城历史,能用文学素养点亮一份平凡工作,便会懂得:汉语言文学从未限制你的可能,而是给了你看见千万种可能的眼睛。

编辑:段丁尹

一审一校:李静

二审二校:李倩

三审三校:李阳